あなたの肩は凝っていますか?

肩が凝ったとき、どんな対処をしていますか?

多くの人は「凝っている部分」をもんだり押したりして、なんとか楽になろうとします。

ですが、その方法で肩こりは解消できましたか?

一時的にはスッキリしても、またすぐに凝りが戻ってしまう…そんな経験はありませんか?

実は、肩こりの原因は肩そのものにはないことが多いのです。

この記事では、私が得意とする筋膜施術の視点から、肩こりの本当の原因について解説していきます。

長年の肩こりにお悩みの方にとって、少しでも解決の糸口となれば幸いです。

【肩こりはどこが硬くなっているの?】

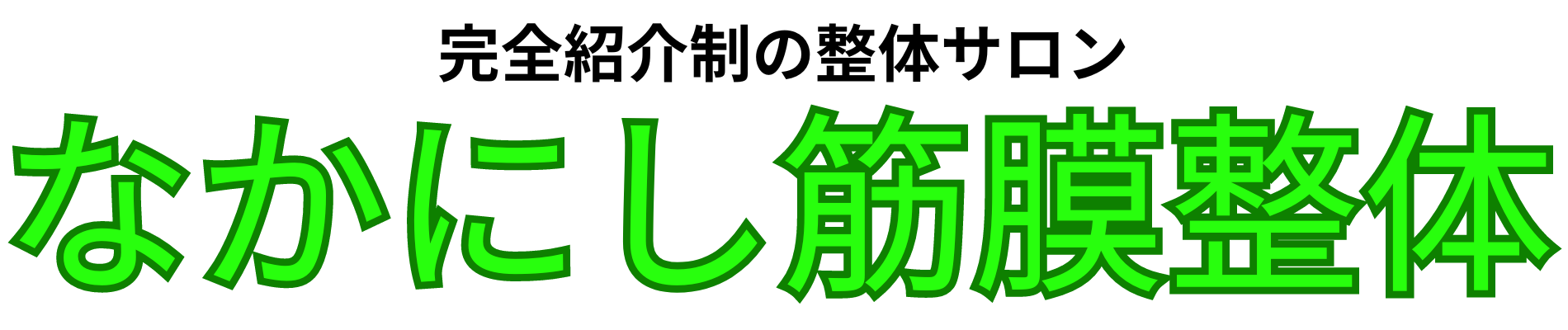

肩こりの正体は、多くの場合「僧帽筋(そうぼうきん)」が硬くなることで起こります。

僧帽筋は、首から背中、肩甲骨にかけて広がる、とても大きくて力強い筋肉です。

日常動作でもよく使われるため、「使い勝手の良い筋肉」といえます。

しかし、その便利さゆえに、体のどこかに不調があると真っ先に負担を背負わされるのも僧帽筋です。

特に肩甲骨まわり、首まわり、腕まわりにトラブルがあると、僧帽筋が代わりに働かされてしまいます。

本来であれば、僧帽筋を普通に使うだけでは肩こりは起こりません。

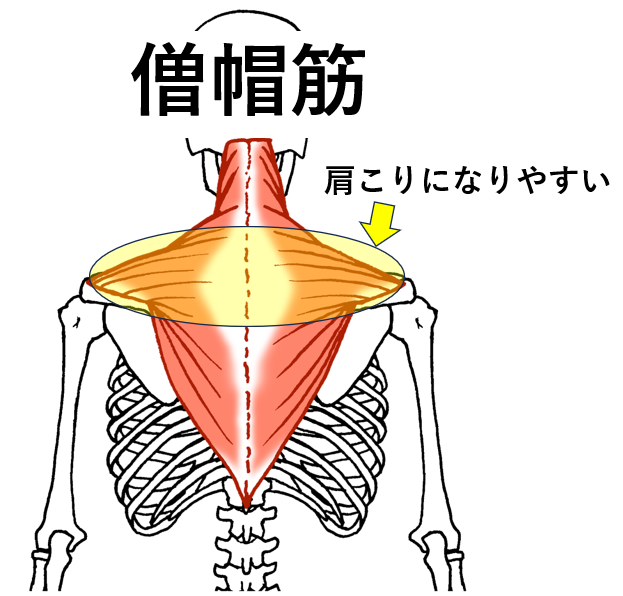

けれども、大きくて強い僧帽筋も、必要以上に頑張らされて「120%の労働」を続ければ、やがて疲労がたまり硬くなり、限界を迎えます。

その結果として現れるのが 「僧帽筋の悲鳴=肩こり」 なのです。

【肩こりの原因は肩にない!?】

僧帽筋が「120%の労働」を強いられた結果として、肩こりは起こります。

つまり、肩こりのときに肩をもむのは、頑張り続けた僧帽筋に「お疲れさま」と労をねぎらっているようなものです。

その瞬間はリラックスできても、根本的な原因が解消されていないため、またすぐに僧帽筋は120%で働かされてしまいます。

その結果、肩をもんでも肩こりは何度もぶり返してしまうのです。

中には、肩こりがひどいと肩を強く叩いてしまう人もいますが、それは絶対にやめましょう。

他の筋肉の代わりに過労状態で働き続け、ついに悲鳴を上げている僧帽筋に対して、「うるさい!」とお仕置きをしているようなものです。

そう考えると、あなたのために頑張っている僧帽筋があまりにもかわいそうですよね。

【肩こりの原因を解決するには?】

肩こりを根本から解決するためには、「僧帽筋が無理している原因」を取り除く必要があります。

つまり、肩こりを引き起こしている根本の問題にアプローチすることが大切なのです。

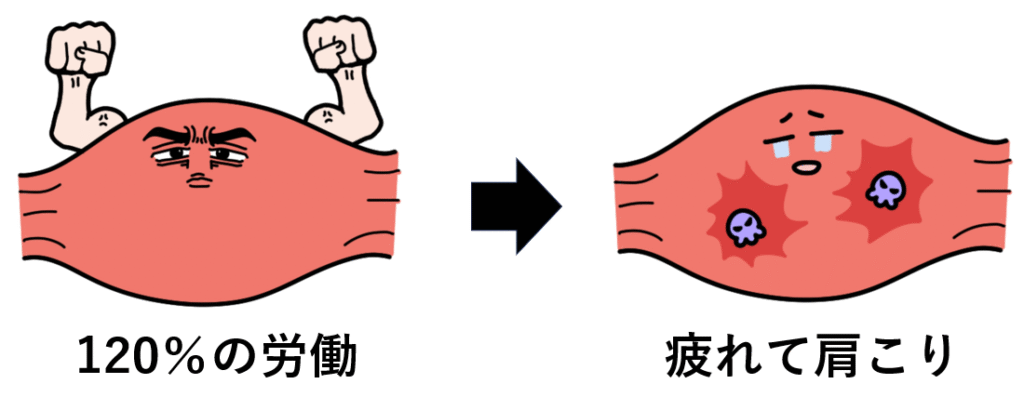

私が施術の中で経験してきた肩こりの多くは、肩の周辺に原因が隠れているケースがほとんどでした。

肩こりの原因となりやすい代表的な部位は以下のとおりです。

これらの筋膜は、猫背姿勢・長時間の同じ姿勢・手元での反復作業などによって硬くなりやすく、肩こりの温床となります。

ちなみに、筋膜の硬さは「体のサビ」のようなものです。

筋膜は、使いすぎても使わなすぎても硬くなってしまうのが特徴です。

効果的に肩こりを改善していくためには、どの筋膜を、どの順番でほぐしていくかが重要になります。

筋膜の硬さは人それぞれ異なり、同じような姿勢をとっていても、負担のかかる部位は違ってきます。

そのため、筋膜をほぐす順番も一人ひとり違うのです。

肩こりを本気で改善したいなら、やはり専門的な施術で根本から整えていくことが必要になります。

【肩こりの原因を解決したら運動をしましょう】

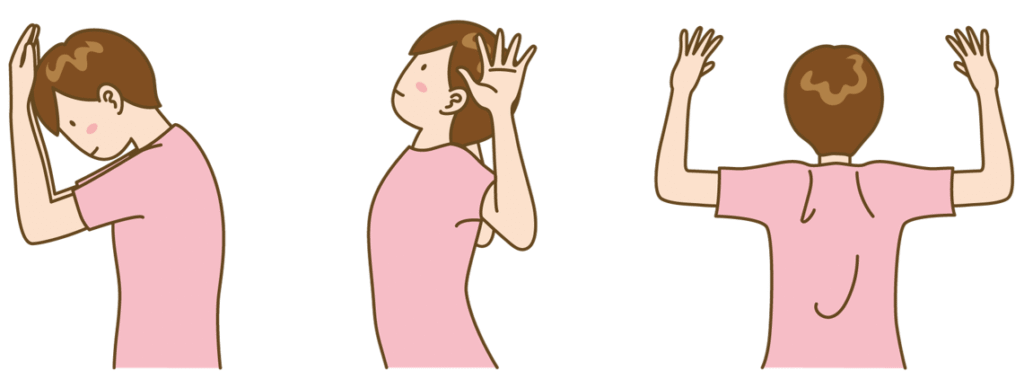

肩こりの根本原因を解消したあとは、その改善した部分を積極的に動かしていくことが大切です。

そうすることで周囲の筋肉がスムーズに働き、筋膜も良い状態で形状記憶されていきます。

もし施術で肩こりが改善しても、その後にセルフケアを怠れば、再び肩こりが戻ってしまう可能性があります。

だからこそ、運動を取り入れて体を整えることが重要です。

継続的に動かす習慣を身につければ、肩こりを予防し、快適な体の状態を長く維持できるようになります。

【私の整体サロンでは肩こりへの施術を行っています】

私は理学療法士(リハビリ)としての経験と、整体師(筋膜施術)として培った知識・技術をもとに、肩こりの症状を和らげるだけでなく、肩こりを引き起こしている根本原因の解決を目指しています。

さらに、問題を解消した後は、その良い状態を維持できるように、一人ひとりに合わせた自主トレーニングや運動指導も行っています。

そのため、施術効果が持続しやすいのが特徴です。

「自分で揉んでも良くならない」「マッサージ店に行ってもすぐ戻ってしまう」そんな肩こりでお悩みなら、ぜひ一度私にご相談ください。

きっと改善へのお手伝いができると思います。